Point

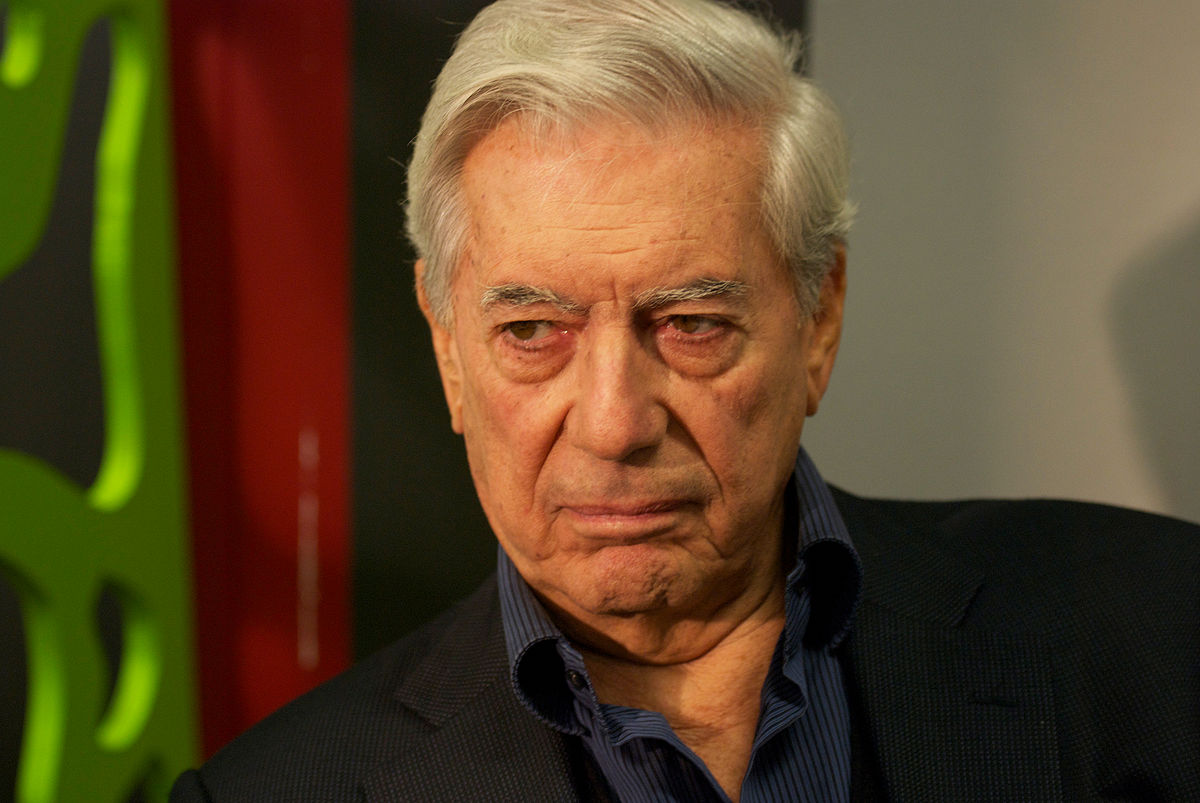

de vue. En Europe et en Amérique latine, assumer son libéralisme est

source de raillerie. L'écrivain Mario Vargas Llosa ose le revendiquer.

Point

de vue. En Europe et en Amérique latine, assumer son libéralisme est

source de raillerie. L'écrivain Mario Vargas Llosa ose le revendiquer.

Afin

d'expliquer ma position politique, je crains qu'il ne suffise pas de

dire que je suis un libéral. Le terme lui-même suscite une première

complication. Selon la personne qui l'utilise et l'endroit où elle le

prononce, le mot « libéral » revêt des significations différentes.

Ma

grand-mère Carmen l'employait pour désigner un homme aux mœurs

dissolues. A ses yeux, le prototype même du « libéral » était cet

ancêtre légendaire de notre famille, qui a annoncé un jour à sa femme

qu'il allait acheter le journal au kiosque voisin, et qui n'est jamais

rentré. La famille n'a entendu reparler de lui que trente ans plus tard,

pour apprendre qu'il venait de mourir à Paris.

« AMANT DE LA LIBERTÉ »

Aux

Etats-Unis, et dans le monde anglo-saxon en général, le mot « libéral »

est connoté à gauche et se trouve parfois associé avec le reproche

d'être un socialiste ou un radical. En revanche, en Amérique latine et

en Espagne, on me qualifie de libéral – ou, pire encore, de néolibéral –

pour me discréditer. La perversion politique de notre sémantique a

transformé la signification originale du mot – « amant de la liberté »,

une personne qui se dresse contre l'oppression – pour en venir à

désigner un conservateur ou un réactionnaire.

En Amérique latine, le libéralisme était une doctrine philosophique et politique progressiste qui, au XIXe siècle,

s'opposait au militarisme et aux dictateurs, et réclamait

l'instauration d'une culture démocratique et civile. Les libéraux furent

persécutés, exilés, emprisonnés ou tués par les régimes brutaux qui, à

de rares exceptions près, prospéraient alors sur l'ensemble du

continent.

Au XXe siècle,

c'est la révolution, non la démocratie, qui fut la principale

aspiration des élites politiques d'avant-garde, une aspiration partagée

par de nombreux jeunes gens qui ont voulu suivre l'exemple de la

guérilla menée par Fidel Castro. Ce n'est que dans les dernières

décennies du XXe siècle

que les choses ont commencé à changer, et que le libéralisme a été

reconnu comme quelque chose qui n'avait à voir ni avec la gauche

marxiste, ni avec l'extrême droite.

DE PROFONDES DIFFÉRENCES PARMI LES LIBÉRAUX

Il

est important de rappeler à ce propos que cela n'a été possible, en

tout cas dans la sphère culturelle, que grâce à l'action courageuse du

grand poète et essayiste mexicain Octavio Paz (1914-1998). Après la

chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS et la transformation de

la Chine en pays capitaliste (quoique autoritaire), les idées

politiques ont elles aussi évolué, et la culture de la liberté a fait

d'importants progrès.

Du

fait que le libéralisme n'est pas une idéologie, mais une doctrine

ouverte et évolutive qui s'incline devant la réalité au lieu de

s'entêter à faire plier la réalité, il existe diverses tendances et de

profondes différences parmi les libéraux. En ce qui concerne la religion

et les questions sociétales, les libéraux qui, comme moi, sont

agnostiques, favorables à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et

pour la décriminalisation de l'avortement, du mariage gay et des drogues

s'attirent les critiques d'autres libéraux qui ont des opinions

contraires. Ces différences de vue sont saines et utiles, car elles

n'enfreignent pas les préceptes fondamentaux du libéralisme.

Il

existe par exemple des libéraux qui pensent que l'économie est le

domaine au travers duquel tous les problèmes se résolvent, et que le

marché libre est la panacée à tous les maux, de la pauvreté au chômage,

en passant par la discrimination et l'exclusion sociale. Ces libéraux,

de véritables algorithmes vivants, ont parfois fait plus de tort à la

cause de la liberté que les marxistes, lesquels furent les premiers à

proclamer l'idée absurde que l'économie est la force motrice de

l'Histoire. Cela n'est tout simplement pas vrai. Ce sont les idées et la

culture, et non l'économie, qui distinguent la civilisation de la

barbarie.

LA LIBERTÉ, UNE VALEUR ABSOLUMENT ESSENTIELLE

L'économie

à elle seule peut produire des résultats optimaux sur le papier, mais

elle ne peut constituer un objectif à la vie. Certes le marché libre est

le meilleur mécanisme existant pour produire des richesses et,

correctement couplé à d'autres institutions et usages démocratiques, il

peut porter le progrès matériel d'un pays à des niveaux spectaculaires.

Mais c'est aussi un instrument implacable qui, sans l'élément spirituel

et intellectuel que représente la culture, risque de réduire la vie à

une lutte féroce.

Le

libéral que j'aspire à être considère donc la liberté comme une valeur

absolument essentielle. Ses fondements sont la propriété privée et

l'Etat de droit. Ce système réduit au maximum les formes possibles

d'injustice, génère mieux que tout autre le progrès matériel et

culturel, contient le plus efficacement la violence et veille au respect

des droits humains. Les libertés politique et économique présentent les

deux faces d'une même médaille.

C'est

parce que la liberté n'a pas été comprise ainsi en Amérique latine que

la région a assisté à de nombreuses tentatives ratées d'instaurer la

démocratie. Cela était dû, soit au fait que les démocraties qui ont

émergé à la suite du renversement des dictatures respectaient la liberté

politique mais rejetaient la liberté économique, ce qui a produit plus

de pauvreté, d'inefficacité et de corruption, soit parce qu'elles ont

mis en place des gouvernements autoritaires persuadés que seuls une

poigne de fer et un régime répressif pouvaient garantir le

fonctionnement du marché libre.

LE LIBÉRALISME EST TOLÉRANCE ET RESPECT DES AUTRES

Démocratie

politique, liberté de la presse et marché libre sont les fondements

d'une position libérale. Pourtant, ainsi formulées, ces trois

expressions ont un aspect abstrait qui les déshumanise. Le libéralisme

est beaucoup plus que cela. Il est tolérance et respect des autres, et

notamment de ceux qui ne pensent pas la même chose que vous, pratiquent

d'autres coutumes, adorent un autre dieu ou ne sont pas croyants.

Quand

ils ont accepté de vivre avec des gens différents d'eux-mêmes, les

hommes ont accompli un pas essentiel. Cette acceptation a précédé la

démocratie et l'a rendue possible, contribuant plus que n'importe quelle

découverte scientifique ou système philosophique à refréner la

violence. C'est aussi elle qui a éveillé cette méfiance naturelle à

l'égard du pouvoir qui, chez nous autres libéraux, est une sorte de

seconde nature. Car si l'on ne peut pas se passer du pouvoir, sauf bien

entendu dans les utopies anarchistes, il faut pouvoir le contrôler et le

contrebalancer.

Défendre

l'individu est la conséquence naturelle de la foi en la liberté en tant

que valeur individuelle et sociale par excellence, car au sein d'une

société, la liberté se mesure au degré d'autonomie dont jouissent les

citoyens pour organiser leur vie et poursuivre leurs buts sans

interférence injuste. Le collectivisme était inévitable à l'aube de

l'Histoire. Mais il a survécu dans ces doctrines et idéologies qui

situent la valeur suprême d'un individu dans son appartenance à un

groupe. Toutes ces doctrines – nazisme, fascisme, fanatisme religieux,

communisme et nationalisme – sont les ennemis naturels de la liberté.

LE PLUS GRAND OBSTACLE EST LE POPULISME

Un

grand penseur libéral, l'économiste autrichien Ludwig von Mises

(1881-1973), a toujours été opposé à l'existence de partis libéraux, car

il estimait que ces formations, en tentant de monopoliser le

libéralisme, finissent toujours par le dénaturer. Il pensait que la

philosophie libérale doit être une culture partagée par tous les

courants et mouvements politiques. Il y a beaucoup de vrai dans cette

théorie.

Ainsi,

au cours du passé récent, nous avons vu des gouvernements conservateurs

comme ceux du président américain Ronald Reagan, des premiers ministres

britannique et espagnol, Margaret Thatcher et José Maria Aznar,

procéder à des réformes profondément libérales. Mais nous avons vu aussi

des dirigeants officiellement socialistes, comme Tony Blair au

Royaume-Uni, Ricardo Lagos au Chili ou, aujourd'hui, José Mujica en

Uruguay mettre en œuvre des politiques sociales et économiques, que l'on

ne peut qualifier autrement que de libérales.

Plus

que la révolution, c'est aujourd'hui le populisme qui constitue le plus

grand obstacle au progrès en Amérique latine. Il y a bien des façons de

définir le « populisme », mais la plus précise est probablement celle

qui le tient pour un ensemble de politiques sociales et économiques

démagogiques qui sacrifient l'avenir du pays au profit d'un présent

éphémère. Avec une rhétorique enflammée, la présidente argentine,

Cristina Fernandez de Kirchner, a poursuivi dans la voie des

nationalisations, de l'interventionnisme, des contrôles, de la

persécution de la presse indépendante, toutes politiques qui ont conduit

au bord de la désintégration un pays qui, potentiellement, pourrait

être l'un des plus prospères du monde.

Mais

contrairement à une époque encore toute récente, ces pays sont

l'exception et non la règle, et l'Amérique latine se débarrasse peu à

peu, non seulement des dictatures, mais aussi des politiques économiques

qui ont longtemps maintenu ses pays dans la pauvreté.

Même

la gauche se montre aujourd'hui réticente à revenir sur la

privatisation des retraites – instaurée dans onze pays latino-américains

à ce jour – alors que la gauche nord-américaine, plus rétrograde,

s'oppose à la privatisation du système d'allocations aux personnes

âgées. Différents signes montrent que la gauche admet, sans le

reconnaître, peu à peu que la voie du progrès économique et de la

justice sociale passe par la démocratie et le marché, ce que nous autres

libéraux avons longtemps prêché dans le vide

Traduit de l'anglais par Gilles Berton

Mario Vargas Llosa

Ecrivain et essayiste, Mario Vargas Llosa est né en 1936 au Pérou. Prix Nobel de littérature 2010, il est l'auteur d'une œuvre traversée par le destin politique de l'Amérique latine. Séduit un temps par le castrisme, il rompt avec l'extrême gauche en 1971 et s'oriente vers le libéralisme. En 1990, il se porte candidat à l'élection présidentielle péruvienne. Il a récemment publié « Le Rêve du Celte » (Gallimard, 2011). Le texte ci-dessus est extrait d'une conférence prononcée le 21août lors de la Réunion des lauréats du prix Nobel à Lindau (Allemagne).

Source Le Monde 6/9/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire